- 返回首页

-

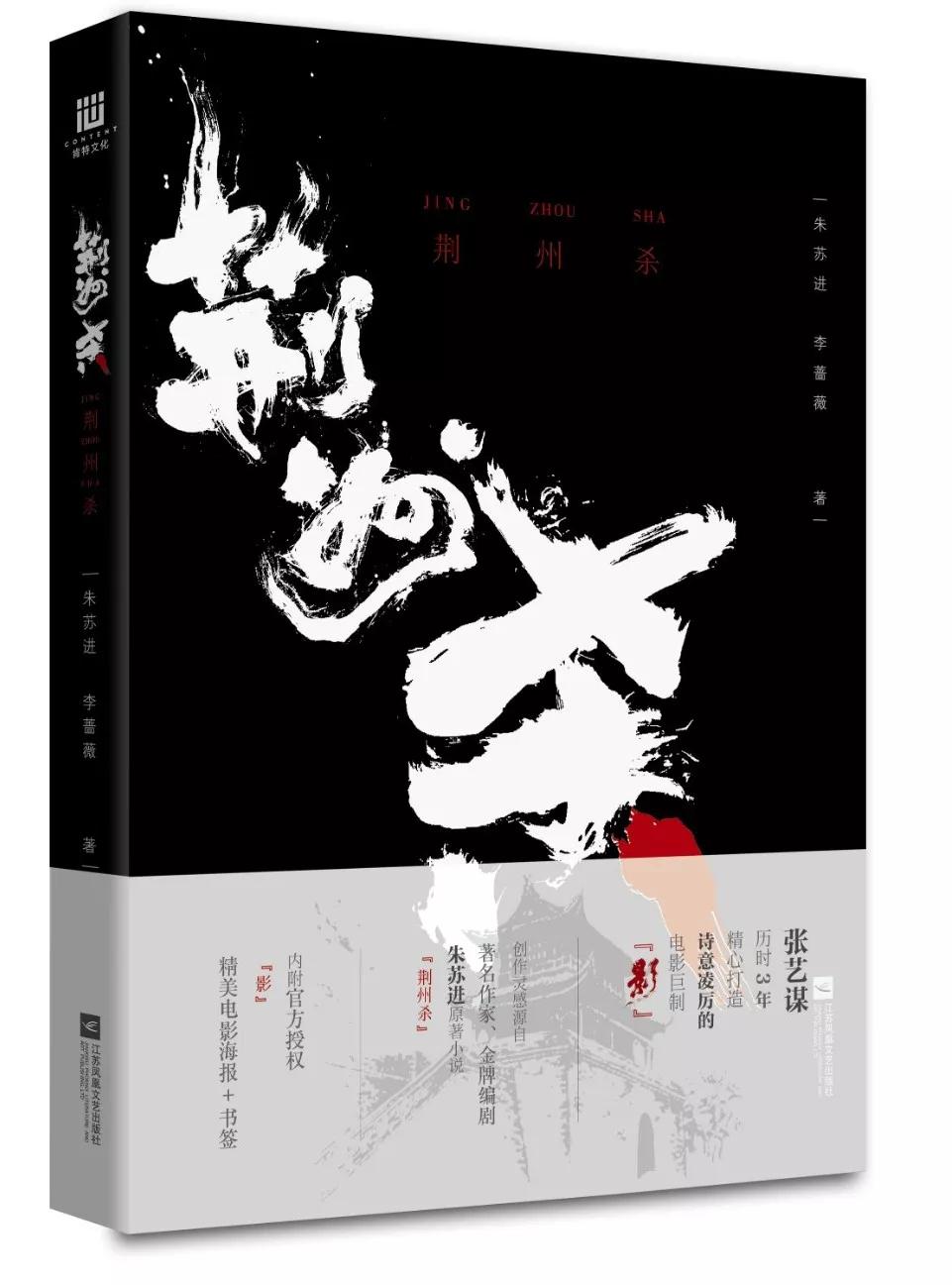

《荆州杀》——周瑜是真死还是炸死?隐藏在背

时间:2019-08-16 来源:原创/投稿/转载作者:管理员点击: 162

可能有些人不了解《荆州杀》,但提起它的一个标签——“张艺谋电影《影》灵感来源”,或许会恍然大悟。

不要担心,小说的背景虽与《影》无二,但它既然叫《荆州杀》,便说明小说的侧重点不同,内容与电影有所差别。

赤壁之战后,孙权将荆州城“借”给了刘备,后索要无果。刘备留关羽守城,诸葛亮献上八字方略,“北拒曹操,东和孙权”。但荆州是要害之地,三国诸侯心知肚明。

大都督周瑜胸怀天下,心中一直想将荆州拿下。借着拜寿的名义,带着吕蒙和将士们来到荆州,向关羽宣战!

电影中,影子境州在假扮子瑜的过程中与夫人小艾产生了感情,甚至最后反叛了大都督子瑜。

就像前面所说,两部作品是从不同的角度讲述三国故事。而《荆州杀》里周瑜这个角色更加正面,他夺下了荆州,金蝉脱壳,归隐山林。这与电影里那个瘦骨嶙峋、面容狰狞、尔虞我诈的子瑜有较大反差。

纵有王佐之资,却天妒英才,英年早逝,这也让这个历史人物拥有了更多的叹息。而文学作品的精妙之处就在于天马行空的想象力。在小说的世界中,作家执笔塑造一个人物的起承转合、前途命运,这个人物被赋予了作家的感情,获得新生。

如果按结构主义学家罗兰·巴特对“可读性文本”与“可写性文本”的区分,电影算是“可读性文本”,文本完全定型,不留有发挥或“重写”的余地,导致被动的读者;而小说是“可写性文本”,文本处于开放状态,读者与作者一同创作,在互动中获得快乐。

【责任编辑:管理员】上一篇:到底谁是全球最赚钱公司 ? 下一篇:个人贷款的对象是()。

- 随机推荐 更多>>

-

- 什么是新加坡o水准考试

- ZBlogger技术交流中心

- 好大一棵树歌谱到底是什么原

- 千里之堤溃于蚁穴

- 一_词语_成语_百度汉语

- 日本最美10优女后续报道是什么

- 关于卧底宝宝偷上酷爹地这到

- 关于焦作基础教研这是不是真

- 寸进尺退的意思是什么原因?

- 小康之家(xiǎo kāng zhī jiā)网友

- 有关芙蓉姐姐北大演讲什么情

- 多尼斯(国际)股份有限公司

- 硕(shuò)呸(pēi)遁惦衰究竟什么

- 益达白百合完整版背后的真相

- 2019款奔驰G500双增压V8发动力

- 有关稗官野史的意思网友会怎

- 别笑这可是华语巨制

- 从清O管理过渡到可控传播再到

- operator T()

- BIGBANG《MADE》专辑系列)

- 独立商业视角 新锐教育观察

- 周滨之父是谁有没有后续报道

- 从0:3到1:3请给蔡斌和中国女

- 江诗丹顿传承系列43175000R-968

- 关于信乐团新主唱刘文杰这个

- 一路格桑花片尾曲这件事可以

- 大兴安岭:林也丰收农也丰收

- 关于仙之机甲5200究竟怎么回事

- “一县一品”金融服务助力乡

- 新港男十八式这是个什么梗?